こんな悩みを持っている人におすすめの記事です

- 【労働者】上司からの引き止めや、退職を伝えた後の嫌がらせが怖くて一歩を踏み出せない…

- 【労働者】もう精神的に限界で、明日からでも会社に行きたくない…

- 【人事・経営者】退職代行業者から連絡があったけど、どう対応すべきかわからない

退職代行サービスは近年メディアで取り上げられる機会も増え、「聞いたことはあるけれど、的に大丈夫なの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

労働者は「本当に使っていいの?」、人事や経営者は「きちんと対応すべき?」という疑問が残りますよね!

当社は2024年9月に退職代行事業を開始し、延べ400人以上の退職を支援しています。

この記事では「退職代行サービスの概要」や「信頼できる業者の見分け方」はもちろん、「退職代行から連絡を受けた企業の人事担当者や経営者が取るべき対応」についても解説しています。

この記事を読めば、退職代行サービスについて理解でき、「あなた自身が後悔をしない行動」を取るための知識を身につけられます。

また、企業の人事担当者や経営者は、初めての退職代行利用者に対しても「冷静で適切な対応」を取ることができるようになります。

実は、退職代行は合法的に行われているサービスです。

退職代行を使いたい労働者も、職員が退職代行を利用して困惑している企業も、過度に焦る必要はありません。

退職代行サービスとは?基本をわかりやすく解説

「退職代行サービス」とは、ひとことで言うと労働者本人に代わって勤務先の会社へ退職の意思を伝え、必要な事務連絡などを行ってくれるサービスのことです。

「会社を辞めたい」と思っても、さまざまな事情で直接会社に伝えられない場合に退職代行サービスを利用することで、スムーズな退職を目指すことができます。

サービス内容は、退職の意思を会社に伝えることはもちろん、退職日の調整や有給休暇の消化希望を伝えることなども含まれます。

ただし、どこまでの範囲を代行してくれるかは退職代行サービスの運営元によって異なります!

運営元は大きく分けて「民間企業」「労働組合」「弁護士」の3つのタイプがあり、それぞれ特徴や対応できる業務範囲、費用などが変わってきます。

まずは、退職代行サービスが具体的にどのようなことをしてくれるのか、基本的な流れと合わせて説明します。

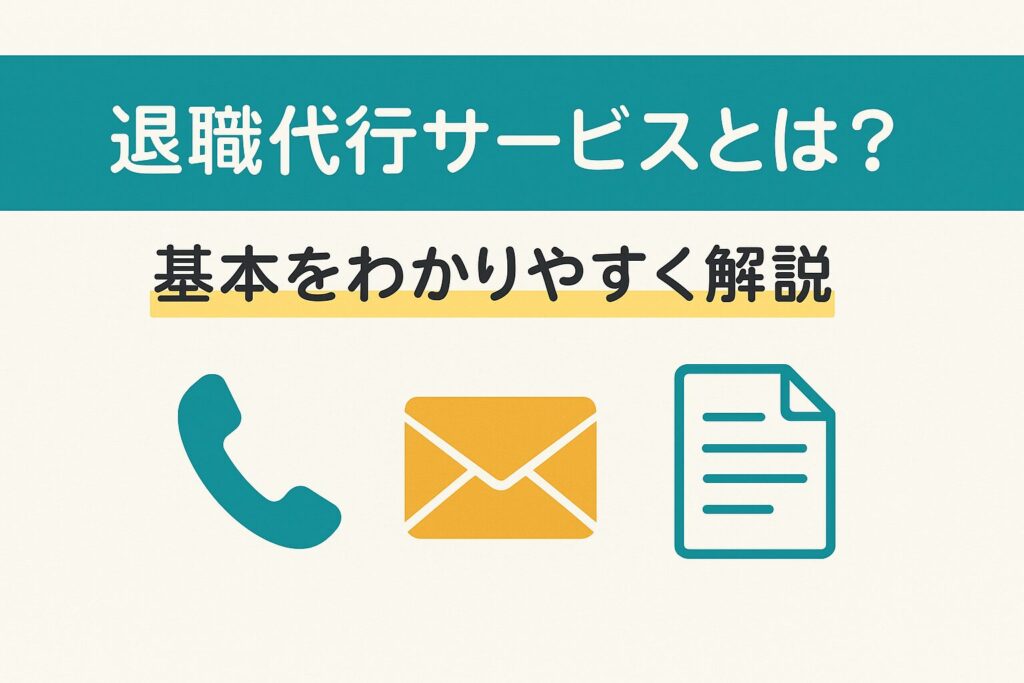

退職代行サービスの主な提供内容

退職代行サービスが提供する主な内容は以下のとおりです。

退職代行サービスが提供する内容

- 会社への退職意思の伝達:退職希望者に代わって会社の人事担当者や上司に対し、「退職したい」という意思を明確に伝える。電話や書面など、状況に応じた方法が取られる。

- 退職日の調整:あなたの希望する退職日を会社に伝え、可能な範囲で調整を試みる。

- 有給休暇・未払い給与に関する会社への確認・要望伝達:残っている有給休暇の消化希望や未払いの給与がある場合の支払いについて会社に確認したり、退職者の要望を伝えたりする。

※ただし弁護士資格を持たない業者が「交渉」を行うことは非弁行為にあたるため、労働組合や弁護士でない場合はあくまで「意向の伝達」にとどまることが一般的。 - 退職に関する書類の請求・受領代行:離職票や源泉徴収票など退職後に必要な書類を会社から発行してもらうよう依頼し、場合によっては代わりに受け取ることもある。

- 会社からの貸与品の返却サポート:社員証や健康保険証、制服、パソコンなど会社から借りているものの返却方法について、会社側と調整したりアドバイスをしたりする。

基本的に退職代行希望者が退職代行業者に依頼した後は、会社と直接やり取りをする必要がなくなるケースがほとんどです。

これが精神的な負担を大きく軽減できる理由の一つです!

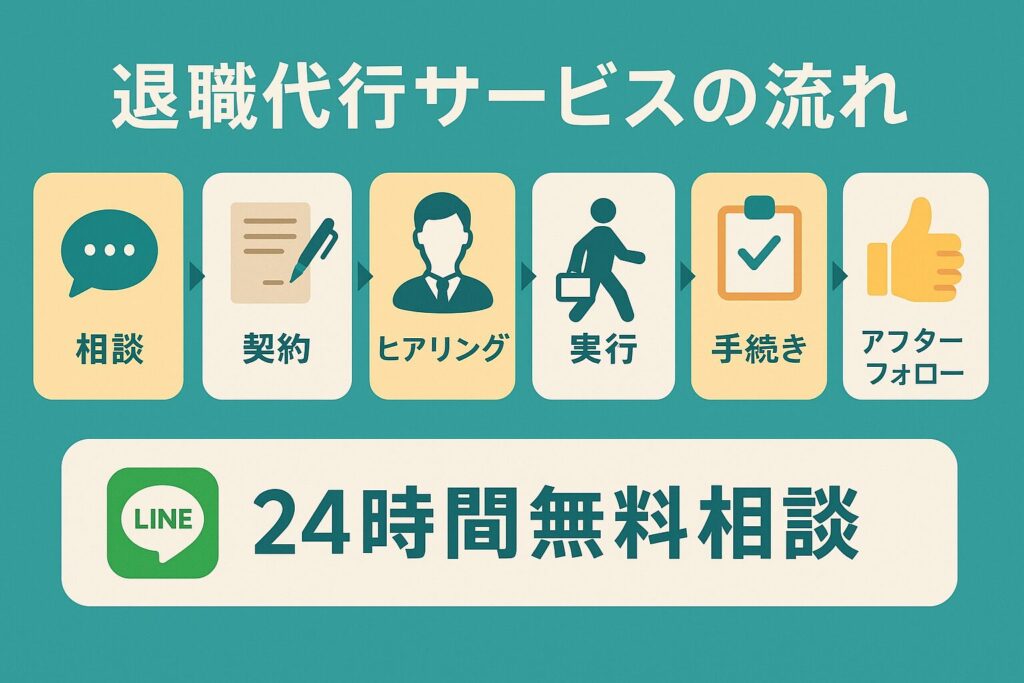

退職代行サービスを利用する流れ(基本的なステップ)

退職代行サービスを利用する場合、一般的には以下のようなステップで進みます。

退職代行サービスの流れ

- 相談・問い合わせ:まずは気になる退職代行業者に電話・メール・LINEなどで連絡を取り、現在の状況や要望を相談する。この段階での相談は多くの業者で無料。

- 業者選定・契約(申込み・支払い):相談内容や提示されたサービス内容や料金に納得できたら正式に契約を結ぶ。申込み手続きを行い、指定された方法で料金を支払う。

- ヒアリング(打ち合わせ):契約後、業者からより詳しい状況についてヒアリングがるので、希望する退職日や会社に伝えてほしいこと(有給消化、私物のことなど)、現在の職場の状況などを具体的に伝える。

- 退職代行実行:ヒアリング内容に基づいて退職代行業者が退職希望者の代わりに会社へ連絡し、退職の意思を伝える。会社とのやり取りは基本的にすべて業者が行い、進捗状況も都度報告される。

- 退職関連手続きのサポート:退職届の提出(郵送が一般的)、貸与品の返却などを業者の指示やサポートを受けながら進める。必要な書類(離職票など)の請求も業者が代行してくれる。

- 退職完了・アフターフォロー:会社との手続きがすべて完了し、無事に退職。業者によっては退職後の転職サポートや失業保険の申請に関するアドバイスなどのアフターフォローを行っている場合もある。

申込みから退職代行実行までの時間は業者やあなたの状況によって異なりますが、即日対応してくれる業者も多くあります。

「明日からもう会社に行きたくない」という切羽詰まった状況でも頼りになる存在です!

なぜ退職代行サービスが注目されるのか?その背景と市場データ

ここ数年で、「退職代行」という言葉を耳にする機会が格段に増えました。

なぜこれほどまでに注目され、利用者が増えているのでしょうか?

その背景には、現代の日本社会が抱えるいくつかの要因が考えられます。

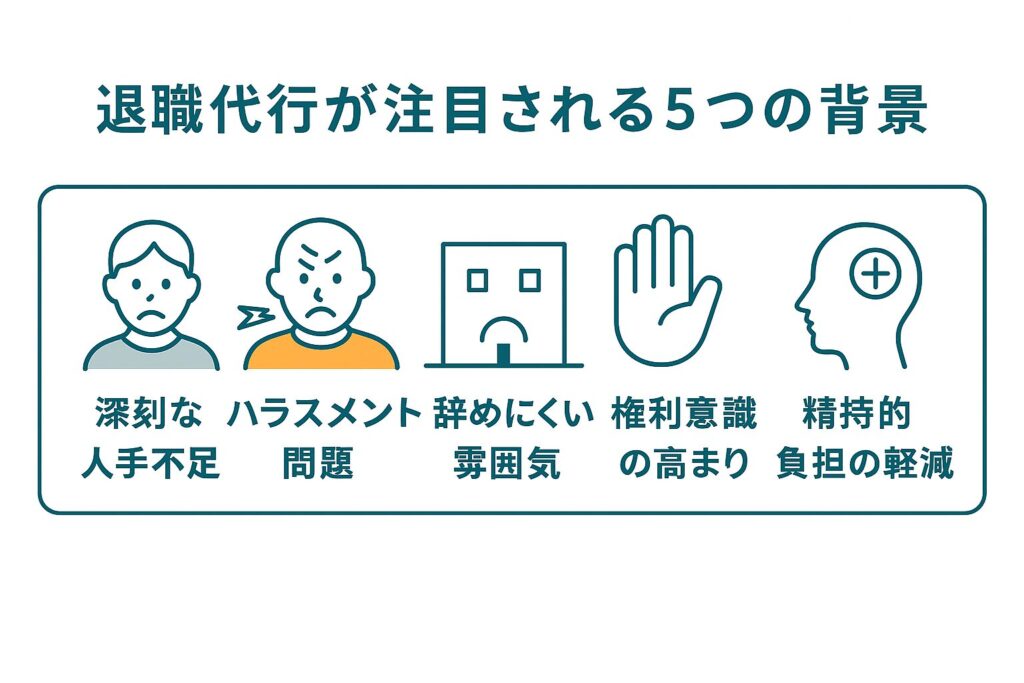

退職代行サービスが注目される背景

- 深刻な人手不足と強い引き止め:さまざまな業界で人手不足が深刻化しているため、退職を申し出ても会社側から強い引き止めに遭うケースが増えています。「代わりがいない」「今辞められたら困る」と、なかなか辞めさせてもらえない状況が生まれやすいのです。

- 職場のハラスメント問題の顕在化:パワハラやセクハラ、マタハラなど、職場内での嫌がらせやいじめの問題が後を絶ちません。こうしたハラスメントが原因で退職を決意しても、加害者である上司に直接退職を言い出すのは非常に困難です。

- 「辞めにくい」職場の雰囲気:体育会系の企業風土や、上司の顔色を常にうかがわなければならないような職場の雰囲気、同僚への申し訳なさなどから退職を切り出せずに悩んでいる人もいます。

- 労働者の権利意識の高まり:「退職は労働者の権利である」という認識が広まり、不当な扱いや引き止めに対して、より積極的に対抗しようとする意識が高まっています。

- 精神的な負担の軽減を求める声:退職の意思を伝えるという行為は精神的なストレスを伴います。特に退職理由がネガティブな場合や上司との関係が良好でない場合、ストレスは計り知れません。退職代行サービスは、この精神的な負担を軽減してくれる手段です。

退職代行市場データについて

退職代行サービスの正確な市場規模や利用者数に関する公的な統計データは2025年6月現在、まだ十分に整備されているとは言えません。

退職代行自体が比較的新しいサービスであり、業界団体による統一的な調査などが追いついていないためと考えられます。

しかし、民間の調査会社や退職代行サービスを提供する企業の発表、メディアの報道などを見ると、利用者数は年々増加傾向にあると推測されます。

以下は、各社が発表しているデータに「退職代行だいじょうぶ」が独自にリサーチをした「推定値」を加えた表です。

※2022年以降は複数調査(マイナビ・ニッセイ基礎研究所等)に基づく推定値

右肩上がりで利用者が伸びているのがよくわかりますね!

| 年度 | 推定利用者数(件) |

|---|---|

| 2017年 | 約500人[1] |

| 2018年 | 約2,000人[1] |

| 2019年 | 約7,000人[1] |

| 2020年 | 約15,000人[1] |

| 2021年 | 約20,000人[1] |

| 2022年 | 約25,000人※推定値[2] |

| 2023年 | 約26,000人※推定値[3] |

| 2024年 | 約30,000人※推定値[4] |

[1] 東京商工リサーチ「2024年 人材確保・退職代行に関するアンケート調査」(2024年6月発表)

[2] マイナビキャリアリサーチLab「退職代行サービスに関する調査レポート(2024年)」

[3] ニッセイ基礎研究所「なぜ退職代行サービスの利用が増えているのか?」(2025年)

[4] 業界関係者発言(2025年4月)「2024年は2~3万人利用」との推計による

このように、退職代行サービスは現代の労働者が抱えるさまざまな「辞めたいけど辞められない」という悩みに応えるかたちで広がりを見せています。

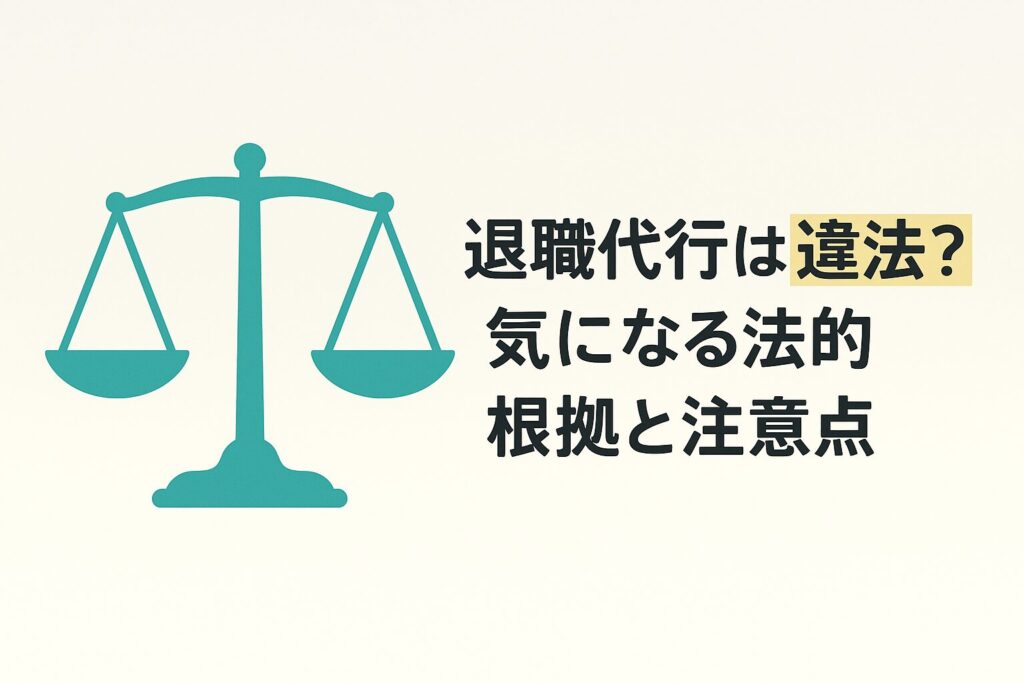

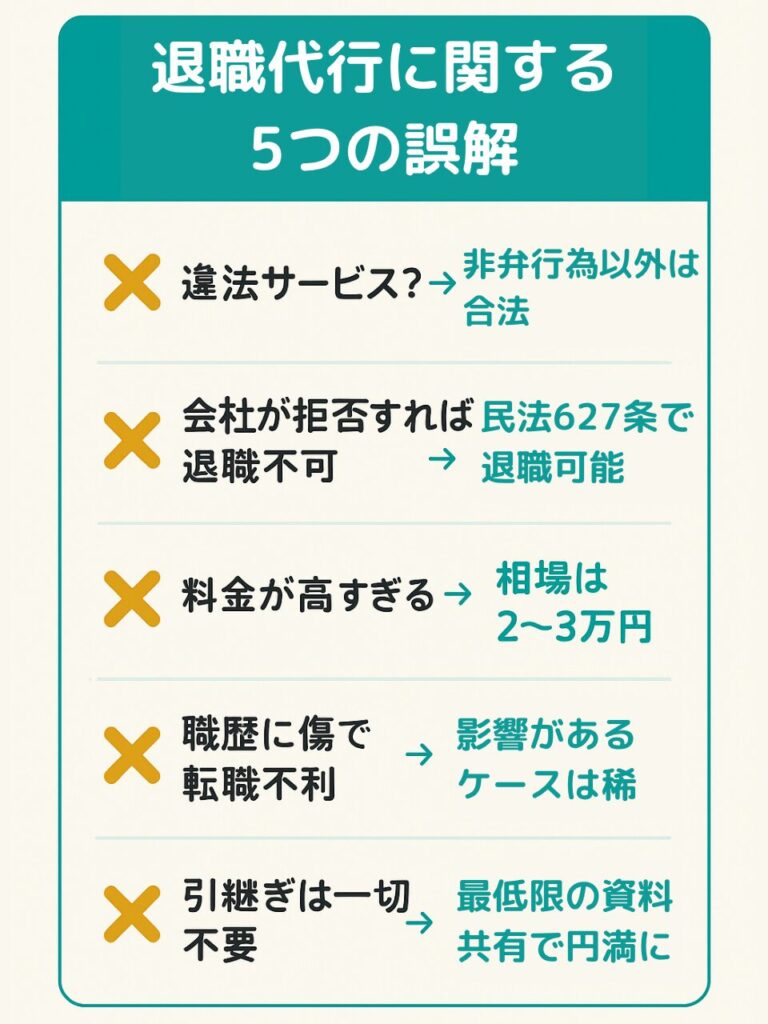

退職代行は違法?気になる法的根拠と注意点

退職代行サービスを利用しようか考えている方にとって、最も気になることの一つが「退職代行は違法ではないのか?」という点ではないでしょうか。

また、企業の人事担当者の方も、退職代行業者の法的な側面が気になることでしょう。

結論からいうと、労働者が退職の意思を伝えることは民法で認められた正当な権利であり、第三者である退職代行業者を通じて行うことも違法ではありません。

いくつか注意点があり、特に「非弁行為」については正しく理解しておく必要があります。

以下では、退職の法的根拠と退職代行を利用する際に知っておくべき法律的なポイントを詳しく解説します。

労働者の「退職する権利」とは?民法の規定

日本の法律では、労働者が会社を辞める権利、つまり「退職の自由」が保障されています。その主な根拠となるのが民法第627条です。

上記のように労働者には法律で退職する権利が認められており、退職代行サービスはこの権利行使をサポートする存在と言えます。

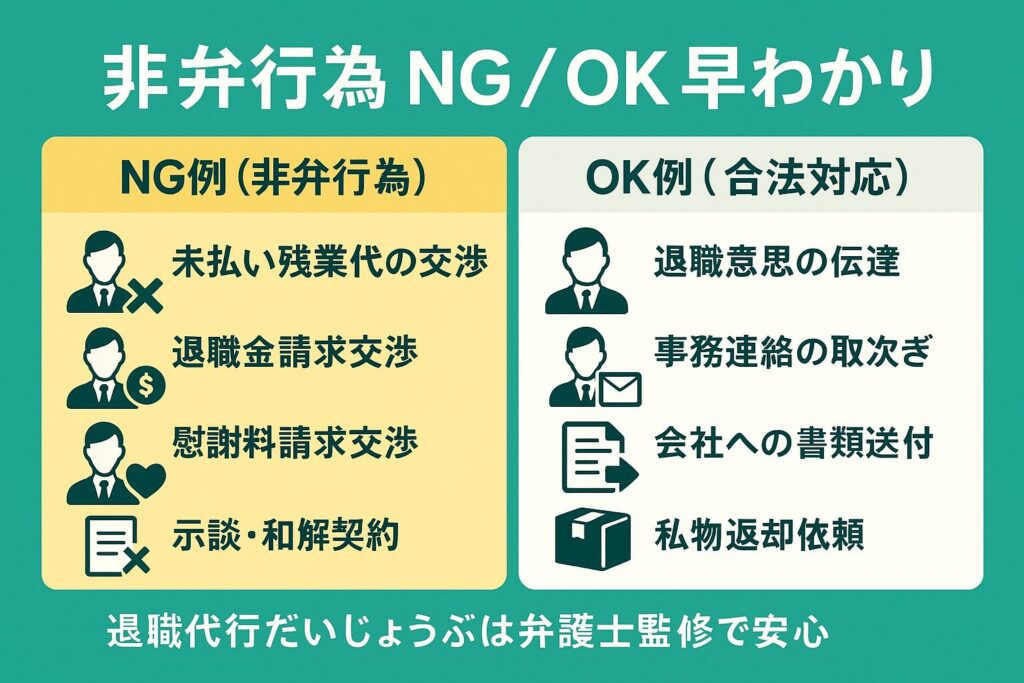

注意すべき「非弁行為」とは?安全な業者選びのポイント

退職代行サービスを利用する上で、最も注意しなければならないのが「非弁行為(ひべんこうい)」です。

非弁行為とは?

非弁行為とは、弁護士資格を持たない者が報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、代理、仲裁もしくは和解その他の法律事務を取り扱い、またはこれらの周旋をすることを業とすることです。

非弁行為は「弁護士法第72条」で禁止されています!

退職代行において、具体的にどのような行為が非弁行為にあたる可能性があるかというと、下記のとおりです。

- 未払い残業代や退職金の請求交渉

- 有給休暇取得のための具体的な日時指定や変更などの「交渉」(単なる意向の伝達は除く)

- ハラスメントに対する慰謝料請求交渉

- 会社との示談交渉や和解契約の締結

つまり、単純に「退職の意思を伝える」ことを超えて、金銭の請求や法的な権利関係の変更を伴うような「交渉」を民間企業の退職代行業者が行うと、非弁行為に該当するリスクがあるのです。

非弁業者に依頼してしまった場合のリスク

- 退職手続きが無効になる可能性:業者の行為が違法と判断された場合、会社との間で行われた合意が無効となることがある

- 業者自身が処罰される可能性:非弁行為は犯罪であり、業者が刑事罰を受ける可能性がある

- トラブルに巻き込まれる可能性:会社側から業者の違法性を指摘され、話がこじれてしまうことも考えられる

非弁行為をしないようきちんと運営している退職代行業者がほとんどですが、中には法律に対する意識が低い業者もいるので気をつけましょう。

優良業者を見分けるポイントを以下にまとめました!

安全な業者を選ぶためのポイント

- 運営元を確認する

- 弁護士法人・弁護士事務所が運営する退職代行サービス:弁護士が直接業務を行うため非弁行為の心配はなし。金銭請求などの法律事務もすべて任せられる。

- 労働組合が運営する退職代行サービス:労働組合は有給休暇の取得や退職日の調整などについて会社と交渉することが可能。ただし労働組合への加入が必要。

- 民間企業が運営する退職代行サービス:「弁護士監修」を謳っている場合でも、基本的に「退職意思の伝達」や「事務連絡の取次ぎ」といった事実行為に限られ、「交渉」はできない。

- 対応可能な業務範囲を明確に説明しているか確認する:ホームページや事前の説明で、自社ができること・できないことをはっきりと区別して伝えている業者は信頼性が高い。

- 過去の実績や口コミを確認する:実際に利用した人の声は参考になりるが、鵜呑みにせず複数の情報を比較検討する。

なお、「退職代行だいじょうぶ」は顧問弁護士の指導・監修のもと法令を遵守した適正な業務運営を行っており、非弁行為の心配は一切ありません。

安心してお任せいただけるよう、サービス範囲についても明確に説明しています。

退職代行を利用して会社から訴えられる可能性は?

「退職代行を利用したら、会社から訴えられたり、損害賠償を請求されたりしないだろうか…」と心配される方もいるかもしれません。

結論としては、退職代行サービスを利用したという事実だけを理由として、会社から法的に訴えられる可能性は極めて低いと言えます。

なぜなら、退職は労働者に認められた権利だからです。

ただし以下のようなケースでは退職代行の利用とは別に、会社とのトラブルの結果「損害賠償請求」などに発展する可能性が完全にゼロとは言い切れません。

損害賠償請求される可能性があるケース

- 無断欠勤を長期間続け、会社に実害を与えた場合

- 重要な業務の引き継ぎを全く行わず、会社に大きな損害を与えた場合

- 会社の機密情報を持ち出したり、顧客情報を不正に利用したりした場合

- 会社の名誉や信用を著しく傷つける行為をした場合

これらは退職代行を利用するしないに関わらず、労働者として守るべき義務を怠った場合に起こり得る問題です。

信頼できる退職代行業者であれば、こうしたリスクを避けるために、できる範囲での引き継ぎの協力(例:引継ぎ資料の作成・送付など)や、貸与品の速やかな返却などを促します。

最近の裁判例・行政通達について

退職代行サービス自体が直接的な争点となる裁判例はまだ多くありませんが、退職時のトラブルに関連する判例は参考になります。

| 事件名(裁判所・判決日) | 争点 | 判決要旨 | 示唆(労働者/企業) |

|---|---|---|---|

| 知財高裁 H29.9.13(引継ぎ無し突然退職) | 無断退職・引継ぎ欠如での損害賠償 | 突然退職は債務不履行とされ、退職者に賠償命令 | 退職通知・引継ぎは必須/実損害を立証すれば請求可だが乱用は避ける |

| 横浜地裁 H29.3.30(プロシード元従業員) | 過大賠償請求の当否・反訴 | 会社請求棄却、逆に110万円慰謝料 | 根拠薄弱な請求には反訴も有効/無根拠請求は権利濫用リスク |

重要なのは、法律を守り誠実な対応を心がけることです。

適切な退職代行業者を選び、必要な手続きをきちんと行えば、法的なトラブルに巻き込まれるリスクは大幅に低減できます。

退職代行サービスを利用するメリット・デメリット

退職代行サービスは、多くの人にとって救世主のような存在になり得ます。

しかし、どんなサービスにも「良い面」と「注意点」があります。

ここでは、退職代行サービスのメリットとデメリットを個人と企業それぞれの視点から確認します。

- 「自分にとって、本当にこのサービスを利用する価値があるのかな?」

- 「使うことで、何か不利益を被ることはないだろうか?」

そんな疑問を解消するために、客観的な情報をお伝えします!

退職代行を利用する「個人」のメリット

まずは、退職を考えている個人が退職代行サービスを利用することで得られる主なメリットを見ていきましょう。

退職代行のメリット

- 精神的なストレスを大幅に軽減できる

- 会社と直接連絡を取らなくて済む

- 即日退職が実現しやすい

- 言いにくいことも伝えやすい

- 引き止めやハラスメントに遭うリスクを避けられる

- 退職に関する交渉を専門家に任せられる(弁護士や労働組合の場合)

メリットを順番に解説していきます!

①精神的なストレスを大幅に軽減できる

これが最大のメリットです。

上司に「辞めます」と伝えるときの緊張感、引き止められるかもしれない不安、退職を伝えた後の気まずさなどから解放されます。

とくにパワハラを受けていたりメンタル的に追い詰められていたりする場合には、心身の負担を大きく減らせます。

②会社と直接連絡を取らなくて済む

依頼後は、基本的に業者と会社がやり取りをします。

退職者は会社の人と顔を合わせたり、直接電話で話したりする必要がありません。

「もう上司の顔も見たくない・声も聞きたくない」という状況の方には、とくに大きな利点です。

③即日退職が実現しやすい

「明日からもう出社したくない」という場合でも、退職代行サービスを利用することで実質的に即日退職できる可能性が高まります。

即日退職とは「退職の意思を伝えた翌日から出社しない状態」を指します。法律上の雇用契約終了は原則として申し入れから2週間後ですが、それまでは有給休暇を消化したり、欠勤扱いとしたりすることで対応できます。

退職代行業者が会社と交渉し、スムーズな離職をサポートします。

④引き止めやハラスメントに遭うリスクを避けられる

会社によっては、執拗な引き止めや退職を伝えた途端に嫌がらせが始まるケースもあります。

退職代行を利用すれば、そうした不快な思いをするリスクを回避できます。

⑤退職に関する交渉を専門家に任せられる(弁護士や労働組合の場合)

有給休暇の消化・未払い給与の請求・退職日の調整など、自分では言い出しにくいことや法的な知識が必要な交渉があります。

弁護士や労働組合が運営する業者であれば、これらの問題も退職者に代わって行ってくれます。

⑥言いにくいことも伝えやすい

「本当の退職理由は人間関係だけど、波風立てたくないから当たり障りのない理由を伝えたい」とか、「残っている有給休暇は全部使いたい」など、直接は言いにくい要望もあるでしょう。

自分からは言いづらい上記のような要望も、退職代行業者を通じて会社に伝えることができます。

これらのメリットを考えると、退職代行サービスは「辞めたいけど、どうしても自分では辞められない」と悩む人にとって非常に有効な選択肢だと言えます。

退職代行を利用する個人のデメリット・注意点

一方で、退職代行サービスの利用には、以下のようなデメリットや注意点も存在します。これらを理解した上で、利用を検討することが大切です。

退職代行のデメリット

- 費用がかかる

- 悪質な業者を選んでしまうリスクがある

- 会社との関係性が悪化する可能性がある

- 直接感謝を伝えたい相手に伝えられない

- 引継ぎが不十分になる可能性がある

- 転職活動への影響(ケースバイケース)

デメリットについても、順番に解説していきます!

①費用がかかる

当然ですが、サービスを利用するには費用が発生します。

相場は数万円と決して安い金額ではありませんので、経済的な負担を考慮する必要があります。

②悪質な業者を選んでしまうリスクがある

残念ながら、退職代行業者の中には非弁行為を行ってしまう業者や、対応がずさんな業者も存在します。

業者選びを間違えると、スムーズに退職できなかったり、余計なトラブルに巻き込まれたりする可能性があるので注意が必要です。

③会社との関係性が悪化する可能性がある

退職代行を利用することに対して、会社側が「一方的だ」「誠意がない」と感じ、利用者に対してネガティブな印象を持つこともあります。

最近は退職代行に対する認知や理解が進んできたとはいえ、まだまだ古い考えの人も多いです。

とくに、これまで良好な関係を築いてきた会社や同僚がいる場合、後味の悪い辞め方になってしまうかもしれません。

④直接感謝を伝えたい相手に伝えられない

お世話になった上司や同僚に「直接感謝の気持ちを伝えてから辞めたい」と思っている人にとっては、それが難しくなるというデメリットがあります。

⑤引継ぎが不十分になる可能性

退職代行を利用すると会社との直接のやり取りがなくなるため、業務の引継ぎが思うように進まないことがあります。

後任者や会社に迷惑をかけないためには、事前に引継ぎ資料を準備しておくなどの配慮が必要です。

⑥転職活動への影響(ケースバイケース)

退職代行を利用したことが次の転職活動に直接影響することは考えにくいです。

しかし、もし応募先の企業が前職の会社に問い合わせた場合(通常は本人の同意が必要)、円満な退職ではなかったという印象を与える可能性は否定できません。

ただし、転職活動において前職の退職理由や経緯を正直かつポジティブに説明できれば、大きなマイナスになることは少ないです。

退職代行のデメリットを最小限に抑えるために

信頼できる業者を選び、可能な範囲で誠実な対応を心がけることが大切です。

たとえば引継ぎ資料を事前に準備しておく、業者を通じて必要な情報は正確に伝える、といった配慮が求められます。

また、退職代行を利用する前に「本当に自分自身で伝える努力はできないのか」もう一度考えてみることも重要です。

難しいと判断した場合、退職代行はあなたにとって非常に有効な手段となります。

退職代行は企業にとってどんな影響がある?(企業側の視点)

では一方で、社員が退職代行サービスを利用した場合に企業側にはどのような影響があるのでしょうか。

企業の人事担当者や経営者の方は、以下の点を理解しておく必要があります。

企業への影響

- 突然の退職による業務への影響:退職代行からの連絡は多くの場合、突然のことです。そのため、人員不足による業務遅延や、十分な引継ぎが行われないことによる混乱が生じる可能性があります。

- 社内コミュニケーションの課題が明らかになる:社員が退職代行を選んだということは、「会社や上司に直接退職を言い出せない何らかの理由」があったと考えられます。職場の風通しの悪さやハラスメントの存在、相談しにくい雰囲気など社内のコミュニケーションや労働環境に問題があることを示唆しているかもしれません。

- 企業イメージへの影響:退職代行を利用されたという事実がSNSなどを通じて外部に広まった場合、企業イメージにマイナスの影響を与える可能性も考えられます。つまり「社員を大切にしない会社」「辞めにくい会社」といった印象を持たれるリスクです。

- 円滑な退職処理ができる側面も:退職代行の利用は企業にとってもメリットがないわけではありません。感情的なもつれや社員との直接の気まずいやり取りを避けられるため、事務的に退職手続きを進めやすいという側面もあります。

- 労働問題の早期発見のきっかけになる可能性:退職の背景にハラスメントや不当な労働条件などがあった場合、退職代行からの連絡が企業にとって問題の早期発見と改善に取り組むきっかけになることもあります。

企業は退職代行サービスからの連絡を単に「迷惑なもの」と捉えるのではなく、なぜ社員が退職代行という手段を選んだのか、その背景にある組織の課題にも目を向けることが重要です。

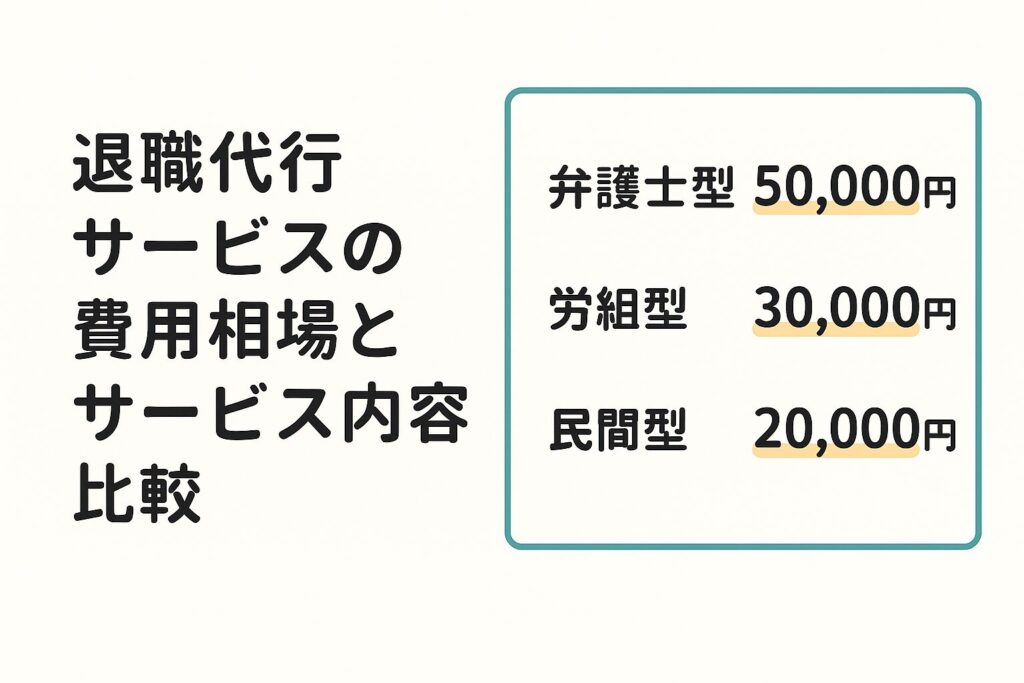

退職代行サービスの費用相場とサービス内容比較

退職代行サービスを利用する際に、やはり気になるのが「費用」です。

「いくらかかるんだろう?」「業者によって値段が違うのはなぜ?」など気になりますよね。

ここからは、退職代行サービスの費用相場や料金に含まれるサービス内容、追加料金が発生するケースなどについて詳しく見ていきます。

「退職代行だいじょうぶ」の料金(19,800円・追加費用なし)が、市場においてどれくらいお得なのかも比較しながら解説します。

運営元別の費用相場と特徴

退職代行サービスの費用は、主にその運営元によって大きく異なります。

主な運営元は、「民間企業」「労働組合」「弁護士」の3つのタイプです。

それぞれの費用相場と特徴は以下のとおり!

| 運営元 | 費用相場(目安) | 特徴 | 対応可能な業務 |

| ①民間企業 | 2万円 ~ 3万円ていど | ・手軽に利用しやすく、主に退職意思の伝達がメイン。 ・LINEで完結できるサービスも多い。 | ・退職意思の伝達、事務連絡の取次ぎ。 |

| ②労働組合 | 2万5千円 ~ 3万5千円程度 | ・労働組合に加入し、組合として会社と交渉できる。 ・有給消化や退職日の調整など、会社との交渉も依頼可能。 | ・退職意思の伝達、退職条件の交渉(有休消化、退職日など)。 |

| ③弁護士 | 5万円 ~ (上限なし) | ・法律の専門家である弁護士が対応。 ・未払い賃金や残業代の請求、慰謝料請求などの法律事務をすべて任せられる。 | ・退職意思の伝達、退職条件の交渉、未払い賃金等の請求、損害賠償請求、訴訟対応など。 |

①「民間企業」運営の退職代行

民間企業は費用が比較的安く、手続きも簡単な場合が多いのが特徴です。

ただし、行えるのはあくまで「退職意思の伝達」といった事実行為に限られ、会社との「交渉」はできません。

②「労働組合」運営の退職代行

労働組合は労働組合法に基づき、会社に対して団体交渉権を行使できます。

民間企業と異なり有給休暇や退職日の交渉なども依頼できるのが強みですが、組合への加入手続きが必要になる場合があります。

③「弁護士」運営の退職代行

弁護士は費用は高めですが、法律の専門家である弁護士がすべて対応してくれるため、法的な安心感が最も高いです。

未払い残業代の請求や、ハラスメントに対する慰謝料請求といった複雑な法律問題も扱えるのが大きな特徴です。

退職代行だいじょうぶ

退職代行だいじょうぶは顧問弁護士の監修のもと運営されており、非弁行為のリスクを排除しつつ19,800円(税込)という市場の民間企業並みの低価格で、安心してご利用いただけるサービスを提供しています。

オンラインに特化した効率的な運営体制などによって実現しています!

料金に含まれるサービス内容の確認ポイント

退職代行サービスの料金は、単に安ければ良いというものではありません。

「その料金に、どこまでのサービスが含まれているのか」をしっかり確認することが重要です。

確認すべき主なポイント

- 相談回数・時間の制限:契約前の相談・契約後の打ち合わせや連絡について、回数や時間に制限があるのか・無制限なのか。

- 連絡手段:電話・メール・LINEなど、どのような連絡手段に対応しているか。

- 対応可能な時間帯:24時間365日対応してくれるのか、平日の日中のみなのか。

- 退職完了までのサポート期間:退職の意思を伝えて終わりなのか、退職日が来るまでサポートしてくれるのか、退職後の対応有無。

- 返金保証の有無とその条件:万が一退職できなかった場合、支払った料金は返金されるのか。返金される場合の条件は?

- アフターサポートの有無:転職活動の支援や失業保険の申請に関するアドバイスなど、退職後のサポートがあるかどうか。

なお退職代行だいじょうぶではLINE相談は24時間・回数無制限で対応しており、退職完了までしっかりとサポートいたします。

また、万が一退職できなかった場合の全額返金保証もご用意していますので、安心してご依頼いただけます。

追加料金が発生するケースとは?

一部の退職代行サービスでは、基本料金に加えて特定の状況や要望に応じて追加料金が発生する場合があります。

契約前に、どのような場合に追加料金がかかるのかを必ず確認しておきましょう。

追加料金が発生する可能性のある主なケース

- 深夜・早朝対応の割増料金

- 会社との交渉が難航した場合の延長料金

- 訴訟対応になった場合の弁護士費用

※弁護士運営のサービスで会社との間で訴訟に発展した場合、別途弁護士費用が必要になるのが一般的 - 特定の書類作成代行費用

※退職届以外の特別な書類作成を依頼する場合 - 対面での相談や対応を希望した場合の出張費など

契約を結ぶ前には、必ず料金体系全体(基本料金、オプション料金、追加料金が発生する条件など)について書面やメールなどで明確な説明を受け、十分に理解しておくことが大切です。

後から「こんなはずではなかった」と後悔しないために、疑問点は遠慮なく質問しましょう!

なお退職代行だいじょうぶでは、19,800円(税込)以外に追加料金は一切いただきません。

どのような状況であっても料金が追加されることはありませんので、安心してご利用いただけます。

お客様にとって非常に分かりやすく、良心的な料金設定であると自負しています。

失敗しない!信頼できる退職代行サービスの選び方5つのポイント

ここまで読んで、退職代行サービスがどのようなものか理解が深まってきたのではないでしょうか。

しかし実際に利用しようとすると、次に大きな壁が立ちはだかります。

- 「たくさんの業者があって、どこを選べばいいのかさっぱり分からない…」

- 「悪質な業者にだまされたくないけど、どうやって見分ければいいの?」

業者選びの失敗は、退職の失敗に直結しかねません!

そこで、ここからは後悔しないための「信頼できる退職代行サービスの選び方」を5つの具体的なポイントに絞って徹底解説します。

これらのポイントを押さえておけば、あなたにぴったりの安心して任せられる業者を見つけることができます。

ポイント1:運営元と対応可能な業務範囲を確認する

まず最初に確認すべき最も重要なポイントは「誰が運営しているのか」、そして「どこまでの業務に対応できるのか」です。

前述のとおり、退職代行サービスの運営元は主に「民間企業」「労働組合」「弁護士」の3種類に分かれます。

そして、それぞれ法律で定められた対応範囲が異なります。

自分の状況に合わせて、最適な運営元を選ぶことが大切です。

- 単純に退職の意思だけを伝えてほしい場合:会社との間に大きなトラブルがなく、ただ「辞めたい」と伝えてもらうだけで良いのであれば、民間企業の退職代行サービスで十分です。費用も、もっとも安く抑えられます。

- 有休消化や退職日について交渉してほしい場合:「残っている有給休暇を消化したいが拒否されそう」、あるいは「希望の退職日について会社側の合意が得られる可能性が低い」といった交渉事を希望するなら労働組合が運営する退職代行サービスが適しています。

- 未払い残業代や慰謝料の請求も考えている場合:「未払いの給与や残業代を請求したい」「ハラスメントに対する慰謝料を求めたい」など、金銭の請求や法的なトラブルが絡む場合は弁護士法人(法律事務所)が運営する退職代行サービス一択です。これらの行為は弁護士にしかできない「法律事務」にあたります。

運営元と業務範囲の注意点

もっとも避けたいのは、民間企業の業者に法律で禁じられている「交渉」をさせてしまうことです。これは「非弁行為」という違法行為にあたり、トラブルの原因になります。

ホームページなどで「弁護士監修」と書かれている場合でも、実際の会社への連絡を弁護士が行わないのであれば、非弁行為のリスクは残ります。サービス内容をしっかり確認しましょう。

退職代行だいじょうぶは顧問弁護士の適切な指導・監修のもと、法律で定められた範囲を遵守してサービスを提供します。

非弁行為のリスクは一切なく、お客様が法的に不利になることのないよう安全な退職をサポートします。

ポイント2:料金体系の明確さと追加料金の有無

次に重要なのがお金の問題です。

料金体系がわかりやすく、透明性が高い業者を選びましょう。

チェックポイント

- 料金が一目で分かるか:ホームページなどに明確な料金が記載されているかを確認します。「格安」とだけ謳(うた)い、具体的な金額をなかなか提示しない業者は注意が必要です。

- 追加料金の条件がはっきりしているか:「追加料金一切なし」と明記されているのがもっとも安心です。もし追加料金が発生する可能性がある場合は、「どのような条件で・いくらかかるのか」が具体的に示されているかを確認しましょう。後から予期せぬ請求をされないように、必ず契約前に確認することが大切です。

- 相場からかけ離れていないか:料金が安すぎる場合、サポートが手薄だったり、必要なサービスがオプション扱いだったりする可能性があります。逆に高すぎる場合は、その料金に見合ったサービスが提供されるのかをしっかり見極める必要があります。

「退職代行だいじょうぶ」は19,800円(税込)で追加料金は一切なし。

料金にご相談から退職完了まで、すべてのサポートが含まれています。

シンプルで分かりやすい料金体系なので、安心してご利用いただけます。

ポイント3:実績と口コミ・評判の確認【独自調査資料あり】

その業者がどれだけ信頼できるかを知るためには、過去の実績や利用者からの評判(口コミ)を確認することも有効です。

チェックポイント

- 退職成功率や実績件数:多くの業者では、ホームページに「退職成功率100%」や「実績〇〇件突破」といったかたちで実績を掲載しています。具体的な数字を公表している業者は、それだけ自社のサービスに自信がある証拠とも言えます。

- 利用者の口コミや評判:実際にサービスを利用した人の声は非常に参考になります。X(旧Twitter)などのSNSや、退職代行サービスの比較サイトなどで検索してみましょう。 ただし、良い口コミばかりでなく悪い口コミにも目を通し、その内容を冷静に判断することが大切です。また、業者が自作自演しているような不自然に褒めちぎるだけの口コミは鵜呑みにしないようにしましょう。

複数の情報源から、できるだけ客観的な評価を集めることがポイントです!

ここで、弊社が独自に調査を行い、主要な退職代行サービス15社の料金や実績、監修体制などを比較した資料をご用意しました。

業者選びの参考にぜひご活用ください。

ポイント4:連絡手段とレスポンスの速さ

退職代行は、不安な気持ちで依頼する方がほとんどです。

だからこそ、いつでも気軽に連絡が取れて、返信が早い業者を選ぶことが精神的な安心につながります。

チェックポイント

- 連絡手段の多様性:電話、メールだけでなく、LINEで手軽に連絡が取れる業者が人気です。文字でのやり取りが残るため、「言った、言わない」のトラブルを防ぐことにもつながります。

- 対応時間:「24時間365日対応」を掲げている業者は、あなたが不安になったとき、いつでも相談できるという安心感があります。深夜や早朝でもすぐに連絡が取れるのはとても心強いことです。

- レスポンスの速さ:実際に問い合わせをしてみて、返信がどれくらいで来るかを確認してみるのも良い方法です。返信が早い業者は、社員教育がしっかりしており、利用者への対応を大切にしている可能性が高いです。

「退職代行だいじょうぶ」では、LINEでのご相談を24時間365日、回数無制限で受け付けています。

あなたの不安な気持ちにいつでも寄り添えるよう、迅速で丁寧な対応を心がけています。

ポイント5:返金保証やアフターフォローの充実度

最後に、万が一の事態に備えた保証や、退職後のサポート体制が整っているかも確認しておきましょう。

チェックポイント

- 全額返金保証の有無:「もし退職できなかったら、支払ったお金はどうなるの?」という不安を解消してくれるのが、返金保証制度です。「万が一、退職できなかった場合は全額返金します」と明記している業者を選びましょう。

- アフターフォローの内容:業者によっては、退職後の転職活動のサポートや失業保険の給付に関するアドバイスなど、アフターフォローを提供している場合があります。アフターフォローがあると、より安心して次のステップに進むことができます。

「退職代行だいじょうぶ」では、万が一の退職不成立時には、いただいた費用を全額返金する保証をお約束しています。

さらに他社のサービスを利用する際の費用の半額を一部負担する「他社乗換クーポン」もご用意しており、お客様のリスクを徹底的に排除する体制を整えています。

以上の5つのポイントを総合的に見て、あなた自身が「ここなら信頼できる」と思える業者を選ぶことが、退職代行を成功させるための鍵となります。

企業の人事担当者・経営者必見!退職代行サービスへの適切な対応方法

これまでは主に退職を考える労働者の視点で解説してきました。

しかし、この記事は退職代行業者から連絡を受ける可能性のある、企業の人事担当者や経営者の方にもぜひ読んでいただきたい内容です。

ある日突然、社員の依頼人を名乗る業者から電話がかかってきたら、誰でも驚き戸惑うことでしょう。

- 「本当に本人の意思なのか?」

- 「無視しても良いのだろうか?」

- 「会社として、どう対応するのが正解なんだ?」

しかし、ここで感情的になったり不適切な対応を取ったりすると、事態を悪化させ、法的なトラブルに発展するリスクさえあります。

このセクションでは、企業が退職代行業者から連絡を受けた際に取るべき、冷静かつ法的に適切な対応フローを具体的に解説します。

実務でそのまま使えるチェックリストやフローもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

企業が退職代行業者から連絡を受けた際の初期対応チェックリスト

まずは、最初の連絡を受けた直後に行うべき「初期対応」です。

パニックにならず、以下のチェックリストに沿って一つひとつ確認・実行してください。

| チェック項目 | 具体的な対応内容 |

| ① 連絡元の記録 | 業者名・担当者名・連絡先(電話番号)を正確にヒアリングし、記録する。通話の日時もメモしておく。 |

| ② 本人意思の確認 | 「ご本人様からの依頼であることを証明する委任状を、メールか郵送でお送りください」と冷静に依頼する。 委任状を確認するまで、退職の受理など具体的な話は進めない。 |

| ③ 要望内容の確認 | 退職希望日、最終出社日の希望、有給休暇の消化希望など、労働者側の要望を感情を交えずにヒアリングし、記録する。 この時点では「承知しました」と伝えるにとどめる。 |

| ④ 冷静な対応の約束 | 「今後の連絡は、委任状を確認次第、基本的に〇〇様(業者担当者)宛にいたします」と伝え、本人への直接連絡は控える姿勢を示す。 これにより、無用なトラブルを避けられる。 |

| ⑤ 社内関係者への共有 | 直属の上司、役員、そして顧問弁護士や社会保険労務士といった専門家に速やかに事実を報告し、対応を相談する。 決して一人で抱え込まない。 |

この初期対応で最も重要なのは、「慌てず、事実確認に徹する」ことです。

業者に対して高圧的な態度を取ったり、労働者本人を非難したりすることは、絶対に避けましょう。

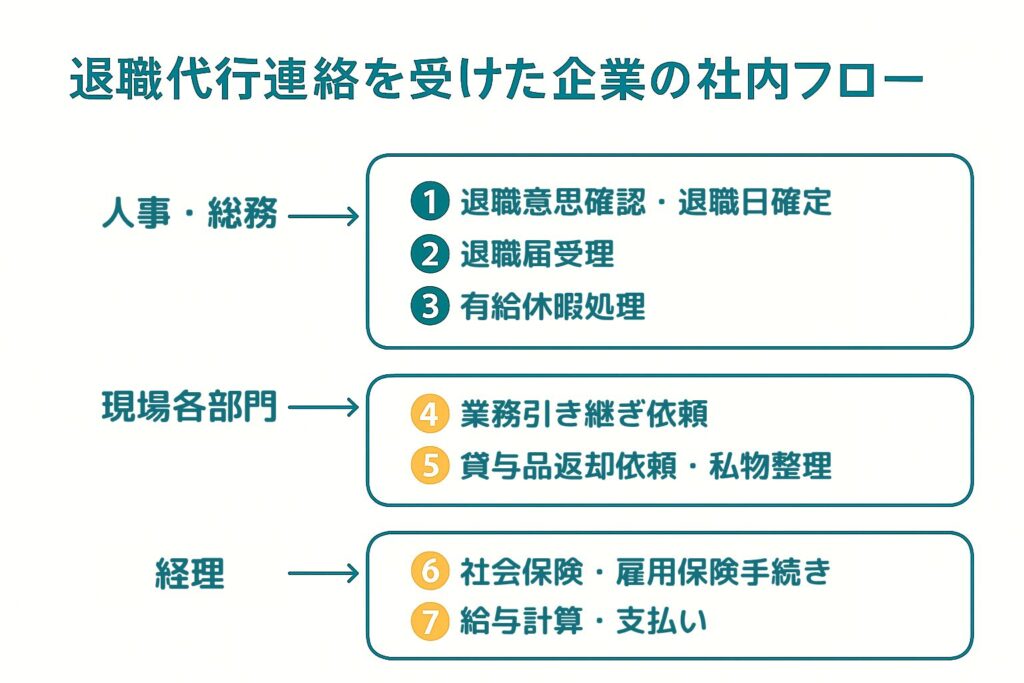

退職手続きの具体的な社内フローと法的留意点

委任状で本人の意思が確認できたら、あとは通常の退職手続きに沿って事務的に進めていきます。

ただし、本人と直接やり取りできない点が通常とは異なります。

退職手続きの基本的なフロー

- 退職意思の確認と退職日の確定

委任状を確認し、退職の意思が固いことを再確認します。民法第627条に基づき、申し入れから2週間で雇用契約は終了することを念頭に退職日を確定させます。 - 退職届の受理

本人署名の退職届を郵送で提出するよう、代行業者を通じて依頼します。 - 有給休暇の処理

労働者から有給休暇の消化申請があった場合、会社は原則として拒否できません。残日数を確認し、退職日までの消化を認めます。 - 業務引継ぎの依頼

代行業者を通じて、可能な範囲で業務の引継ぎに協力するよう依頼します。引継ぎ資料の作成・送付や、後任者からの質問へのメール回答などを具体的に求めるようにしましょう。 - 貸与品の返却・私物の引き取り

社員証・健康保険証・PC・制服などの貸与品の返却方法(郵送が一般的)と、会社に残された私物の取り扱いについて代行業者を通じて調整します。 - 社会保険・雇用保険の手続き

退職日に合わせて、健康保険・厚生年金保険の資格喪失届や雇用保険の離職票作成などの手続きを進めます。 - 給与計算と支払い

最終の給与や規定に基づいた退職金の計算を行い、指定された期日に支払い手続きをします。

気にしておくべき「法律」についても記載します。

法的な留意点

- 民法第627条: 前述のとおり、労働者には退職の自由があり、原則として申し入れから2週間で退職が成立します。不当な引き止めはできません。

- 労働基準法第19条など(解雇制限):産休・育休中や、業務上のケガ・病気で休業中の労働者を、その期間およびその後30日間は解雇できません。退職の申し出と解雇を混同しないよう注意が必要です。

- 非弁行為を行う業者への注意:もし代行業者が弁護士資格がないにも関わらず未払い賃金の支払いを求める「交渉」などを行ってきた場合は、安易に応じてはいけません。「その件は弁護士でないと対応できません」と毅然と対応し、顧問弁護士に相談してください。

より詳しい情報については、以下の公的な情報源も参考にしてください。

社員とのコミュニケーションとトラブル防止策

退職代行の利用は、企業にとって組織を見直すきっかけにもなります。

トラブルを未然に防ぎ、より良い職場環境を築くためのヒントをご紹介します。

①想定Q&Aテンプレートの準備

現場の管理職などが「退職する社員に対して何をどう確認すべきか」、あるいは「社員側から問われそうなことにどう答えるか」など、あらかじめ想定問答集を用意しておくとスムーズな対応につながります。

②トラブル防止策

最も重要なことは、社員が退職代行を利用に至る根本的な原因を減らすことです。

退職代行トラブル防止策

- 顧問弁護士への連絡基準を設ける:「退職代行から連絡があった場合」「法的な交渉を求められた場合」など、速やかに専門家へ相談する基準を社内で明確にしておきましょう。

- ハラスメント防止研修の徹底:定期的に研修を行い、管理職を含めた全社員の意識を高めることでハラスメントによる退職を防ぎます。

- 相談窓口の設置と周知:社員が悩みを抱えたときに、安心して相談できる人事や外部の相談窓口を設け、全社員に周知することが大切です。

- 定期的な従業員満足度調査:無記名アンケートなどで社員の本音を吸い上げ、職場環境の改善に活かしていくことも有効です。

- 非弁業者を識別する:もし退職代行業者から連絡があり、法的な交渉を持ちかけられた場合は「弁護士の資格はお持ちですか?」と必ず確認しましょう。

社員が退職代行サービスを利用する背景には、何らかの理由で直接退職を言い出せない職場の問題が潜んでいる可能性があります。

これを機に、社内のコミュニケーションや労働環境を見直す良い機会と捉えることも重要です。

退職代行は「逃げ」じゃない!心理的負担とメンタルヘルスへの影響

退職代行の利用を考えている方の中には、心のどこかでこんな風に感じている人もいるかもしれません。

- 「退職代行を使うなんて、”逃げ” なのではないか…」

- 「社会人として、自分の口で伝えるのが筋ではないか…」

そうした罪悪感やうしろめたさから、一歩を踏み出せずに苦しんでいる方も少なくないでしょう。

しかし、私たちは断言します。

あなたの心と体を守るために退職代行を選ぶことは、決して「逃げ」ではありません。

それは、自分自身を守るための、賢明で正当な「防衛手段」なのです。

ここからは、退職を言い出せないほどの心理的負担と退職代行がメンタルヘルスに与えるプラスの影響について、うつ病を経験した代表が運営する『退職代行だいじょうぶ』の視点から深掘りしていきます。

退職を言い出せない人の心理状態とは?

なぜ、私たちは「会社を辞めたい」という、たった一言が言えなくなってしまうのでしょうか。

その背景には、以下のような複雑で重い心理的な負担があります。

自分から退職を言い出せない人の心理状態

- 罪悪感と恐怖心:「お世話になったのに申し訳ない」「辞めたら周りに迷惑がかかる」という罪悪感。そして、「上司に怒鳴られたらどうしよう」「何を言われるか分からない」という恐怖心。これらが、あなたの口を重くします。

- 過剰な責任感と周囲への配慮:「自分が抜けたら、この仕事は誰がやるんだろう」「残された同僚に負担がかかってしまう」といった、真面目な人ほど抱えがちな強い責任感。

- 自己肯定感の低下:ハラスメントや過度なプレッシャーに長期間さらされると、「自分がダメだからだ」「自分には何の価値もない」と自己肯定感が著しく低下し、退職を申し出る気力さえ失ってしまいます。

- HSPなど個人の気質:HSP(Highly Sensitive Person)のように、他人の感情に敏感で対立や摩擦を避けたい気質を持つ人は、退職を伝えること自体に非常に大きな精神的エネルギーを消耗します。

- 職場の同調圧力:「誰も辞めないのに、自分だけが辞めるのは裏切りだ」といった、目には見えない職場の同調圧力が退職の申し出を妨げます。

これらの感情が絡み合い、心はどんどん追い詰められていきます。

このような状態でたった一人で会社と対峙するのは、あまりにも過酷なことです。

「心理的安全性」の確保と退職代行の役割

追い詰められた人に最も必要なもの。

それは「心理的安全性」です。

《補足:心理的安全性とは》

組織の中で自分の考えや気持ちを誰に対しても安心して表明できる状態のことです。本来は健全な職場に不可欠な要素ですが、ここでは「あなたの心が誰にも脅かされない安全な状態」と捉えてください。

退職代行サービスは、この「心理的安全性」を確保するための強力なツールになります。

なぜなら、あなたが最も恐れている「会社(上司)と直接対峙する」という最大の心理的バリアを取り除いてくれるからです。

業者という第三者が間に入ることで、あなたは会社と安全な距離を保つことができます。

感情的な攻撃から身を守り、冷静に事務的に、退職という目的を達成することに集中できるのです。

『退職代行だいじょうぶ』では、単なる事務代行にとどまりません。

うつ病を経験した代表が監修する、24時間対応のLINE相談を通じて、あなたの不安な気持ちに徹底的に寄り添います。

退職が完了するその日まで、あなたの心の安全基地であり続けることをお約束します。

メンタル不調時の退職判断セルフチェックリストと相談窓口

「今の自分の状態って、もう辞めるべきなのかな…」と悩んでいる方のために、簡単なセルフチェックリストを用意しました。

もし当てはまる項目が多い場合は、あなたの心が限界に近いサインかもしれません。

メンタル不調時の退職判断セルフチェックリスト

- 朝、会社に行こうとすると吐き気や腹痛など、体に不調が出る。

- 以前は楽しめていた趣味や食事が、少しも楽しいと感じられない。

- 仕事のことを考えると、夜なかなか寝付けない、または何度も目が覚める。

- 理由もなく涙が出たり、常にイライラしたりする。

- 簡単な仕事でミスを連発したり、人の話が頭に入ってこなかったりする。

- 休日も仕事のことが頭から離れず、心が休まらない。

- 「自分が消えてしまえば楽になるのに」と考えてしまうことがある。

- 食欲が全くない、または過食してしまう日が続いている。

- 家族や友人との会話を避けるようになった。

- この状態が、2週間以上続いている。

もし3つ以上当てはまる、とくに7番のような考えがよぎる場合は、一人で悩まず、今すぐに専門家や信頼できる人に相談してください。

以下に、公的な相談窓口の連絡先を記載します。

公的な相談窓口

- こころの健康相談統一ダイヤル:全国の精神保健福祉センターに繋がる電話相談窓口。

- いのちの電話:24時間365日、誰でも無料で利用できる電話相談。

- 労働条件相談ほっとライン:労働問題に関する電話相談窓口。

そして、最も重要なのは専門の医療機関(心療内科、精神科)を受診することです。

退職代行だいじょうぶのLINEでは、即日オンライン受診可能なクリニックの紹介もしています。

医師の診断を受けることは、あなたの状態を客観的に把握して適切な治療を受けるためだけでなく、休職や退職の手続きをスムーズに進める上でも助けになります。

あなたの心と体の健康が何よりも大切です。

その健康を守るための選択は、決して恥ずかしいことでも、間違ったことでもありません。

このことは、必ず覚えておいてください。

「退職代行だいじょうぶ」が選ばれる理由と強み

ここまで、退職代行サービス全般について詳しく解説してきました。

数あるサービスの中で、どの業者を選べば良いのか、まだ迷っている方もいらっしゃるかもしれません。

私たち「退職代行だいじょうぶ」は、「会社を辞めたいけど、さまざまな理由で自分で辞めたいと言えずに困っている人を助ける」というコンセプトのもと、同名の退職代行サービスを運営しています。

ここでは、なぜ多くの方に『退職代行だいじょうぶ』が選ばれているのか、その具体的な理由と他社にはない強みをご紹介します。

特徴1:圧倒的な低価格と透明性の高い料金体系

退職代行サービスの利用をためらう理由の一つに、費用の問題があります。

『退職代行だいじょうぶ』は、業界でもトップクラスの低価格を実現しました。

退職代行だいじょうぶの価格

- 料金:19,800円(税込)

※正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト一律 - 追加費用:一切なし

一般的な退職代行サービスの相場が3万円前後である中、約30%も安い料金設定です。

料金体系が非常にシンプルで分かりやすいのも、安心してご利用いただける理由の一つです。

特徴2:顧問弁護士監修による法的な安心感と非弁行為ゼロ

価格が安くても、サービスの質や安全性に妥協はありません。

『退職代行だいじょうぶ』は、顧問弁護士による適切な指導・監修のもとで運営されています。

もちろん、法律で禁止されている「非弁行為」のリスクはありません。

一部の業者とは違い、法令を遵守した適正な手続きで、利用者の安全な退職を確実なものにします。

法的な安心感は何物にも代えがたい価値です。

特徴3:うつ病経験のある代表監修!24時間LINEでの手厚いメンタルケア

私たちは、単なる事務的な手続きの代行で終わりたいとは考えていません。

利用者さまの心に寄り添うことを、何よりも大切にしています。

退職代行だいじょうぶのメンタルケア

- うつ病を経験した代表がサービスを監修

- 24時間365日、回数無制限のLINE相談

代表自身のつらい経験があるからこそ、あなたの苦しみや不安を深く理解できます。

「こんなこと相談して良いのかな…」とためらう必要は一切ありません。

退職が決まるまでの不安な夜も、私たちはあなたのそばにいます。

この手厚いメンタルケアは、他の業者にはない大きな特徴です。

特徴4:万が一の退職不成立時は「全額返金保証」+「他社乗換クーポン」

「もし退職できなかったら、支払ったお金が無駄になるのでは…」

そんな心配は一切不要です!

『退職代行だいじょうぶ』は、お客様のリスクを徹底的に排除するため、業界でも最高水準の保証制度をご用意しました。

退職代行だいじょうぶのリスク対策

- 全額返金保証:万が一、退職が不成立だった場合は、いただいた費用を全額お返しします。

- 他社乗換クーポン:さらに、他の退職代行サービス(弁護士法人など)へ乗り換える際の費用の半額を負担するクーポンも提供します。

この手厚い保証は、私たちのサービスに対する絶対的な自信の表れです。

特徴5:高い退職成功率と豊富な実績

どれだけサービスが良くても、結果が出なければ意味がありません。

『退職代行だいじょうぶ』は、確かな実績であなたの期待に応えます。

退職代行だいじょうぶの実績

- 退職成功率:100%継続中

- 実行件数:489件(2024年9月~2025年5月実績)

具体的な実績を公表しない業者が多い中、私たちは透明性をもって実績を開示しています。

一人ひとりのお客様と真摯に向き合ってきた結果が、この数字に表れています。

| 比較項目 | 退職代行だいじょうぶ | 一般的な他社の傾向 |

| 料金 | 19,800円(追加料金なし) | 3万円前後、追加料金ありの場合も |

| 法的安心 | 顧問弁護士が監修(非弁行為ゼロ) | 監修なし、または不明確な業者が存在 |

| メンタルケア | 代表監修、24h LINE相談無制限 | 事務的な対応のみの業者が多い |

| 返金保証 | 全額返金+他社乗換クーポン | 保証なし、または条件付きが多い |

| 成功率 | 100%(具体的な件数も公表) | 非公表、または「ほぼ100%」と曖昧 |

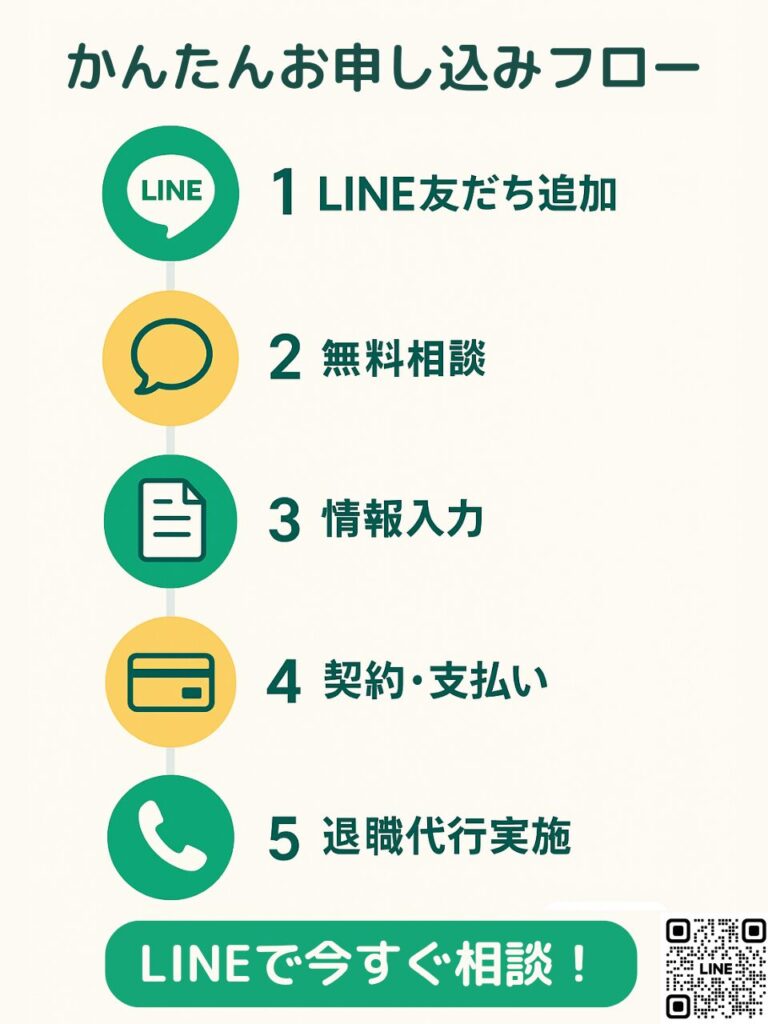

「退職代行だいじょうぶ」ご利用の流れとかんたんお申込み

ご利用方法は非常にシンプルです。

まずはLINE公式アカウントを友だち追加して、お気軽にご相談ください。

相談はもちろん無料です!

退職代行の基本的な流れは以下のとおりです。

退職代行だいじょうぶの申し込みフロー

- LINE友だち追加

- 無料相談 ※すぐに退職したい人は相談不要で退職代行依頼OK

- 情報入力 ※勤務先情報や退職希望日などを回答ください

- 契約・お支払い ※すべてスマホ上で完結します

- 退職代行実施 ※ご希望の日時に合わせて勤務先に連絡します

上記(友だち追加から退職代行実施まで)は最短10分で終わります。

退職代行サービスに関するよくある質問(FAQ)

ここからは、退職代行サービスに関して多くの人が抱く疑問にお答えしていきます。

Q. 退職代行を使ったら、会社から連絡が来たりしませんか?

A. 基本的に、業者から会社へ「ご本人様への直接のご連絡はお控えください」と伝えます。

そのため、あなたに直接連絡が来る可能性は非常に低いです。すべてのやり取りは退職代行業者が窓口となって行いますのでご安心ください。

【H3】Q. 退職金や有給休暇はちゃんともらえますか?

A. 退職金は会社の就業規則に定めがあれば請求できます。

有給休暇の消化は労働者に認められた権利ですので、残日数があれば基本的に取得できます。弁護士や労働組合が運営する業者であれば、これらの「交渉」も可能です。

『退職代行だいじょうぶ』では、顧問弁護士の監修のもと、法的に認められた範囲であなたの希望を会社にしっかりと伝えます。

Q. 会社に置いてある私物はどうなりますか?

A. 退職代行業者を通じて自宅に郵送してもらうよう依頼するのが一般的です。

ご自身で引き取りに行きたい場合は、その旨を調整することも可能です。ご希望をお聞かせください。

Q. 離職票や源泉徴収票などの書類はもらえますか?

A. はい、もらえます。

離職票や源泉徴収票、年金手帳など、退職後の手続きに必要な書類は会社に発行義務があります。

退職代行業者を通じてこれらの書類を確実に発行し、郵送してもらうよう依頼します。

Q. 試用期間中でも利用できますか?

A. はい、もちろん利用可能です。

試用期間中であっても、法律上は労働契約が成立しています。したがって、通常の退職と同様に退職代行サービスを利用して退職することができます。

Q.(企業向け)退職代行業者から連絡があった場合、社員本人に直接連絡しても良いですか?

A. 本人が代行サービスを利用している背景には、「会社と直接話したくない」という強い意思があると考えられます。

無用なトラブルを避けるためにも、まずは代行業者を窓口としてコミュニケーションを取るのが賢明です。

委任状で連絡窓口が業者に指定されている場合は、それに従う必要があります。

Q.(企業向け)退職代行の利用を防ぐ方法はありますか?

A. 残念ながら、社員の退職代行利用を直接的に禁止することはできません。

最も効果的な対策は、社員が退職代行を選ばざるを得ないような状況を作らないことです。

風通しの良い職場環境づくり、ハラスメント対策の徹底、相談しやすい窓口の設置など、日頃からの健全な組織運営が何よりの予防策となります。

【まとめ】退職は権利。一人で悩まず、まずは専門家に相談を

「退職代行とは何か」という基本的なテーマについて、仕組みや費用、メリット・デメリット、そして業者選びのポイントから企業側の対応まで網羅的に解説してきました。

この記事の重要なポイントを、もう一度おさらいしましょう。

この記事のまとめ

- 退職代行は、労働者に代わって退職の意思を伝える合法的なサービス

- 運営元には「民間企業」「労働組合」「弁護士」があり、対応できる範囲が異なる

- 業者選びは非常に重要で、「運営元」「料金」「実績」「対応の速さ」「保証」の5つのポイントを確認することが失敗しないための鍵

- 退職代行の利用は、心身ともに追い詰められた状況で自分を守るための正当な「防衛手段」であり、決して「逃げ」ではない

- 企業側は、代行業者からの連絡に冷静かつ法的に対応し、組織改善のきっかけと捉えることが望ましい

「会社を辞めたい」

その一言が言えないだけで、あなたの貴重な時間と大切な心と体の健康がすり減っていくのはあまりにもったいないことです。

退職は法律で認められたあなたの正当な権利です。

そして、その権利を行使するために誰かの助けを借りることは決して恥ずかしいことではありません。

もしあなたがいま一人で悩み、暗闇の中にいるように感じているのなら、どうか一人で抱え込まないでください。

いますぐ『退職代行だいじょうぶ』に無料相談ください。

私たちがあなたの新しい一歩をサポートします!

あなたの次の一歩が、明るい未来へとつながるよう全力でサポートすることをお約束します。

執筆者プロフィール|田村 広流(退職代行だいじょうぶ運営代表)

株式会社Wandering Seagull 代表取締役。日本体育大学卒業後、陸上自衛隊・リクルート・博報堂などを経て独立。20代で8回の転職を経験しており、自身の退職やうつ病の苦労をもとに、労働者の精神的負担を軽減するための退職代行サービス「退職代行だいじょうぶ」を2024年9月に立ち上げる。

監修者プロフィール|中野雅也弁護士(会社法、労働事件など)

弁護士中野雅也は、14年間の弁護士業務において、企業間の民事商事関係の訴訟、調停及びADRを中心として、専門性の高い紛争を数多く扱ってきました。また、個人の方が遭遇する身近な法律問題(労働、不動産、遺産分割、高齢離婚等)に関しても多くの案件の紛争解決に尽力してきました。民事訴訟、家事事件、企業法律顧問等の経験を活かし、地域社会に根差した法律事務所「飯田橋法律事務所」を運営しています。